浙大杨旸最新Solar RRL:全无机CsPbI₂Br钙钛矿太阳能电池的数值优化

主要内容

近年来,钙钛矿太阳能电池(Perovskite Solar Cells,PSCs)的光电转换功率(Power Conversion Efficiency,PCE)已显著提升至25%以上。然而,器件的不稳定性问题始终是制约其商业化应用的核心障碍。近期,基于CsPbI2Br的全无机钙钛矿太阳能电池凭借其卓越的长期稳定性,展现出极为可观的商业化潜力。目前,采用1.92 eV带隙的CsPbI2Br顶电池与1.31 eV带隙的CsPb0.4Sn0.6I3:GLE器件组合,可使两端互联钙钛矿叠层太阳能电池(Two - Terminal Interconnected Perovskite Tandem Solar Cells,2T - IPTSCs)的冠军效率达到22.57%(认证值为21.92%)。

01

研究合作与基础模拟

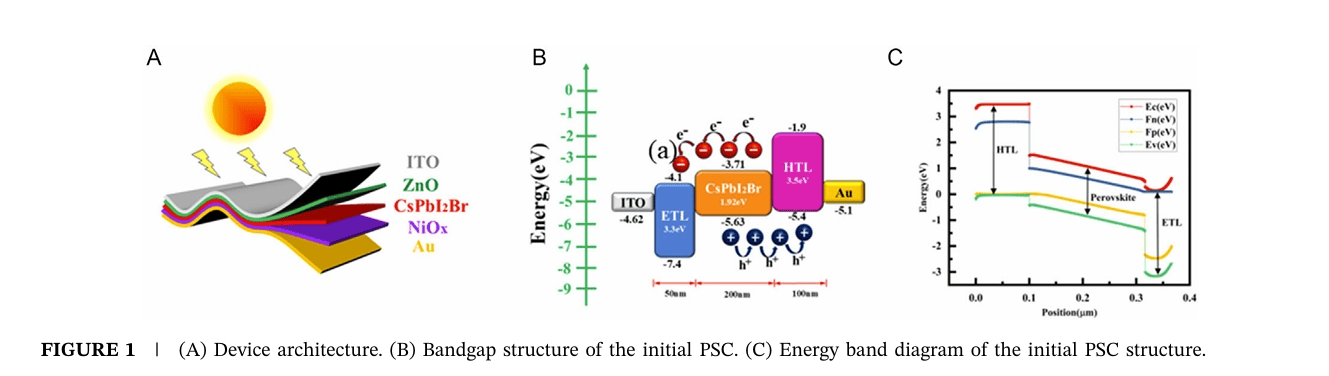

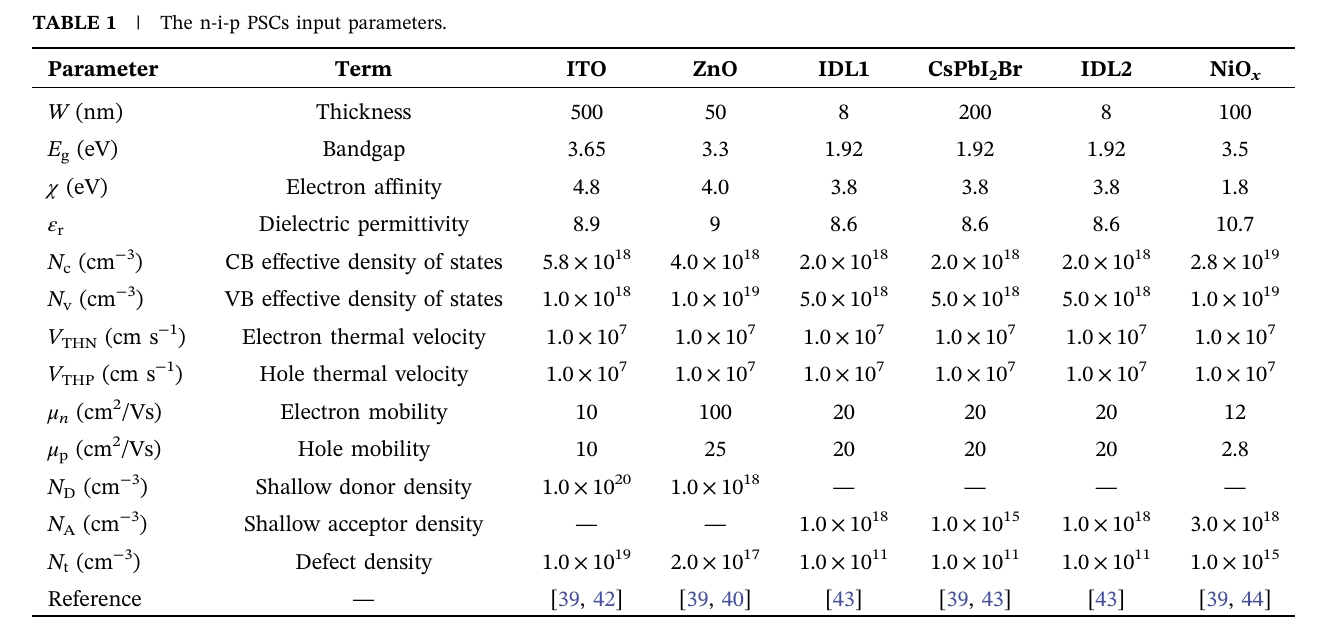

在此项前沿研究中,浙江大学光电学院的杨旸教授与南昌航空大学土木与交通学院院长吕辉教授展开深度合作,共同率领其科研团队聚焦于钙钛矿太阳能电池的性能优化工作。研究采用叠层钙钛矿太阳能电池的顶电池结构(ITO/ZnO/CsPbI2Br/NiOx/Au),并借助SCAPS - 1D软件(3.3.12版),对采用不同无机材料作为空穴传输层(Hole Transport Layer,HTL)和电子传输层(Electron Transport Layer,ETL)的器件光电性能进行模拟对比分析。

模拟结果表明,MoO3和铟镓锌氧化物(Indium Gallium Zinc Oxide,IGZO)分别是空穴传输层和电子传输层的理想选择。基于该优化结构,团队通过精细调节吸光层厚度、掺杂浓度、缺陷密度(Nt)以及背接触金属等关键参数,进一步提升了器件性能。

02

关键参数优化研究

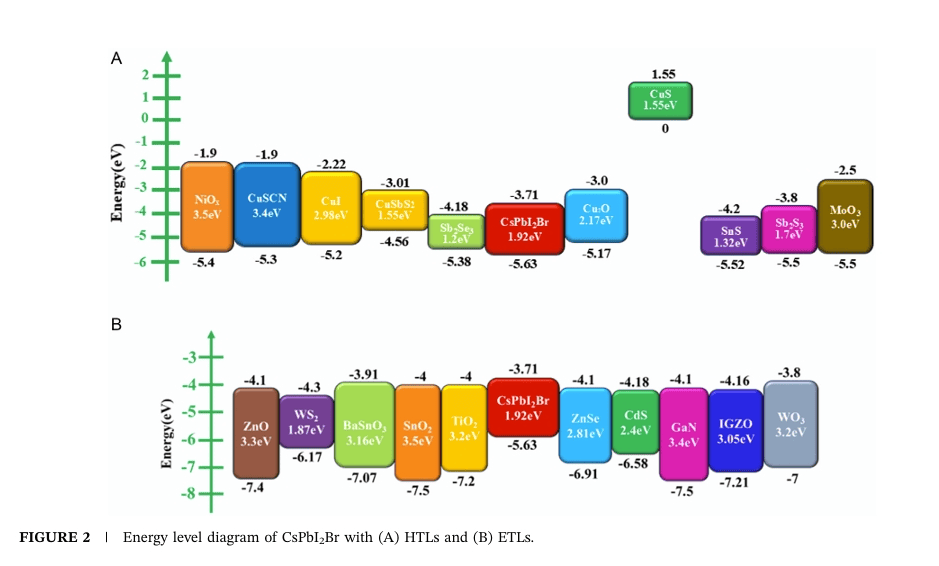

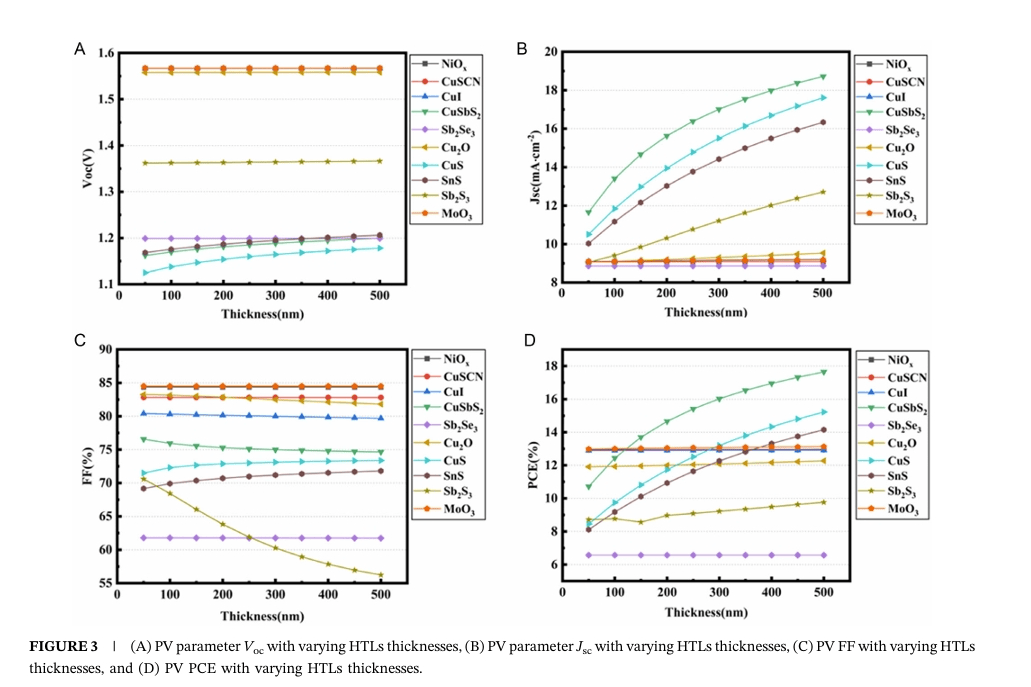

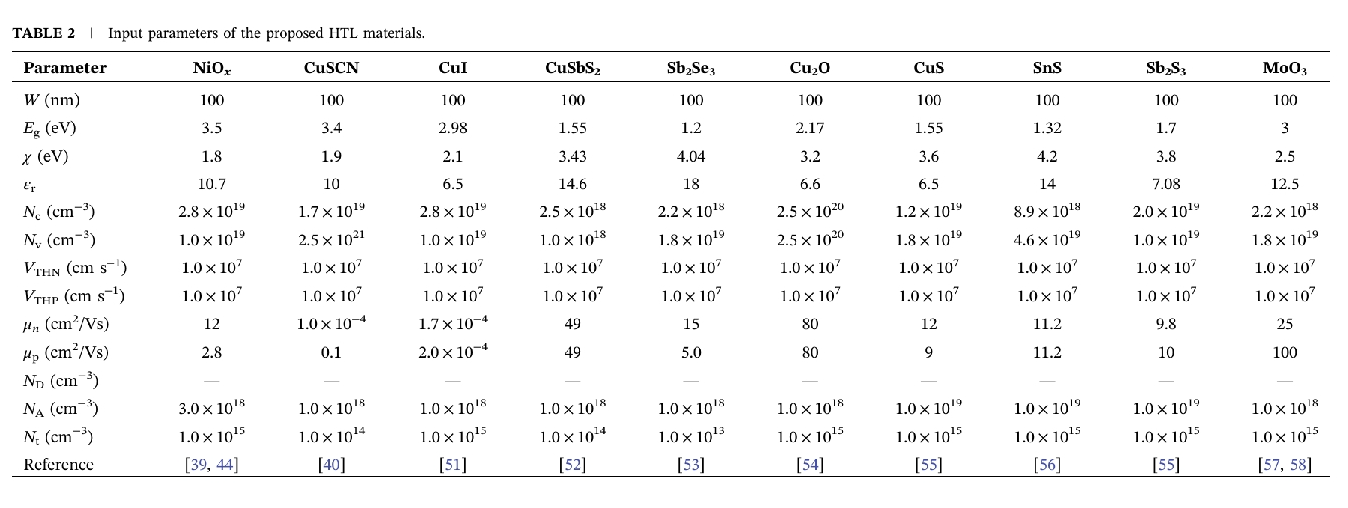

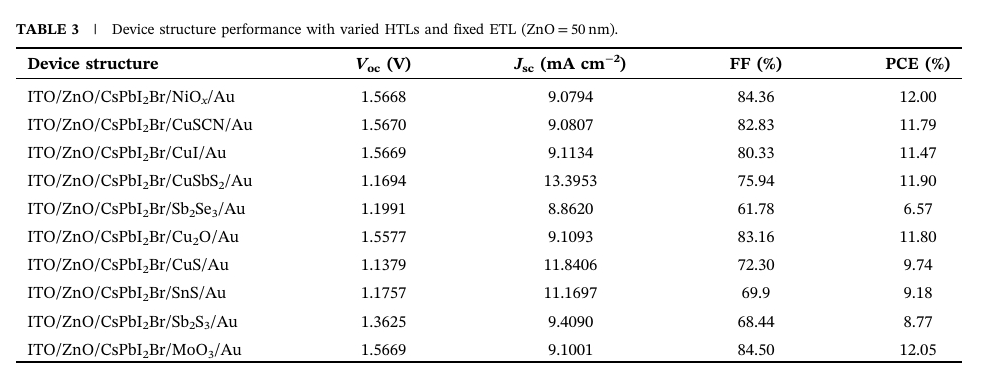

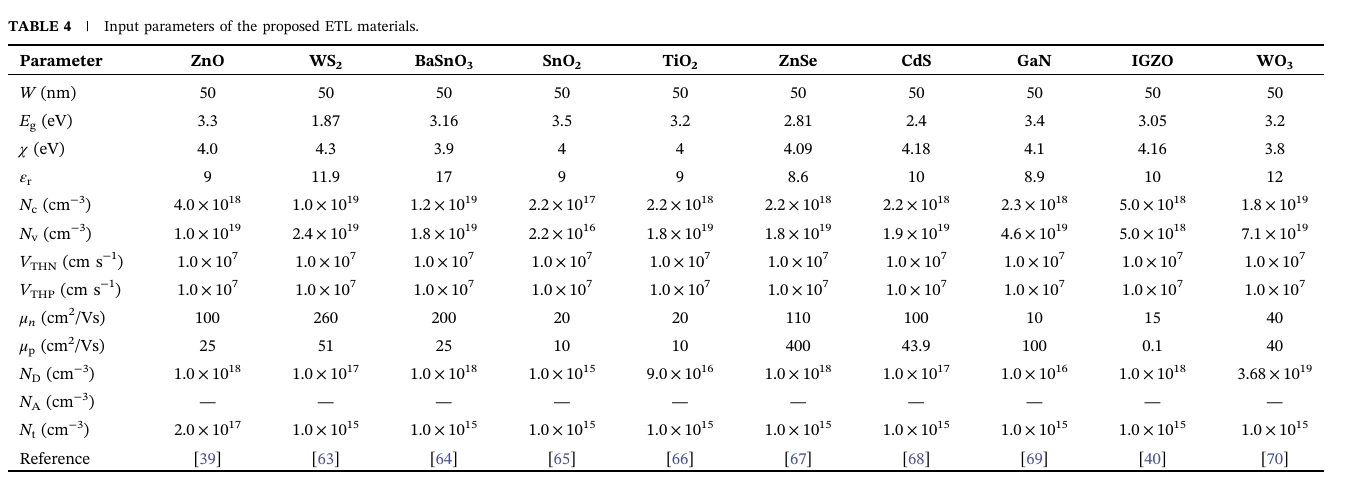

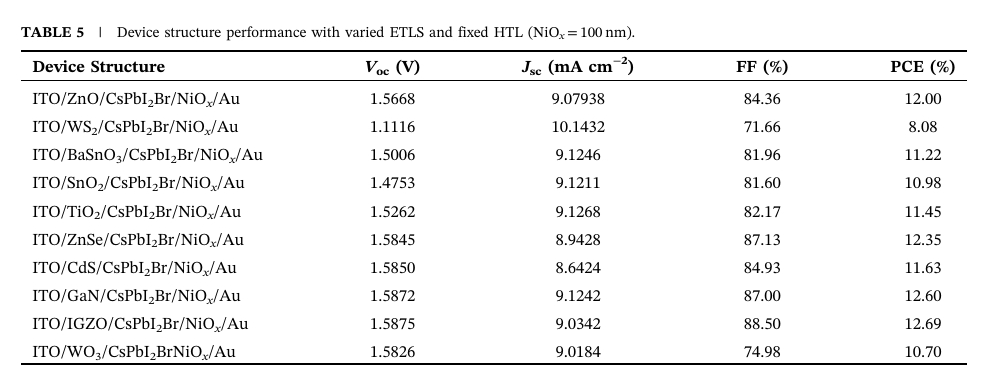

在具体研究过程中,团队首先对多种潜在的空穴传输层(HTL)和电子传输层(ETL)无机材料进行模拟,并深入评估其厚度对器件光电性能的影响。模拟结果显示,当厚度设定为100 nm时,MoO3的性能显著优于其他空穴传输层候选材料,成为MoO3/钙钛矿结构的最佳空穴传输层候选方案。

展开全文

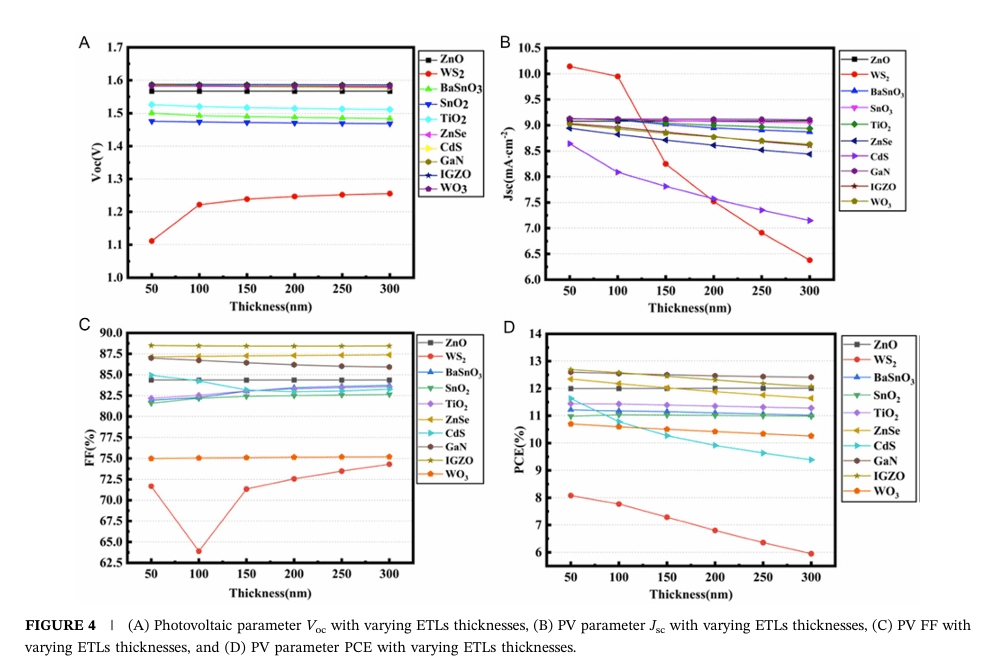

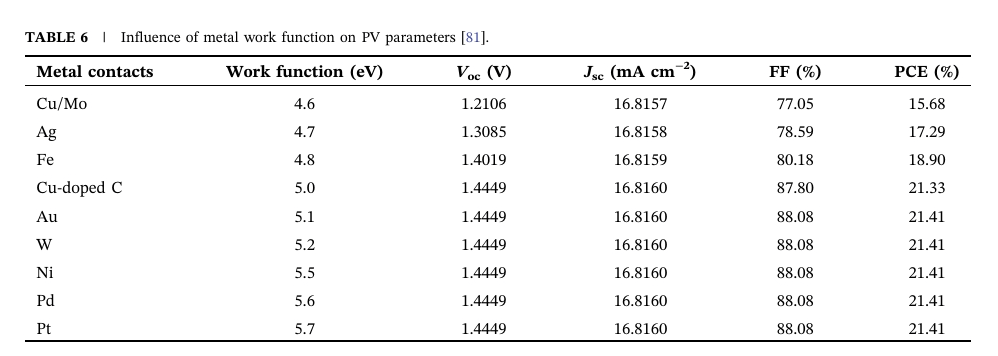

对于电子传输层,铟镓锌氧化物(IGZO)因其与CsPbI2Br具有良好的导带匹配特性,展现出最优的器件光电效率表现。在背接触层方面,团队对铜(Cu)、银(Ag)和镍(Ni)等不同金属进行了比较研究,结果表明,功函数大于5.1 eV的金属适合作为CsPbI2Br的背接触层,其中镍(Ni)在光电效率、成本和可扩展性方面综合表现最优。

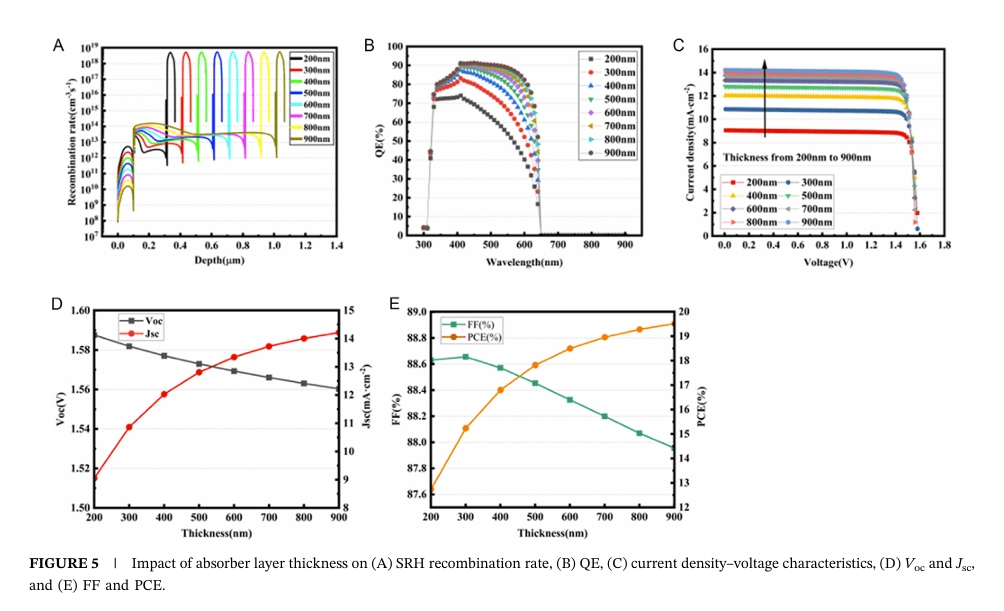

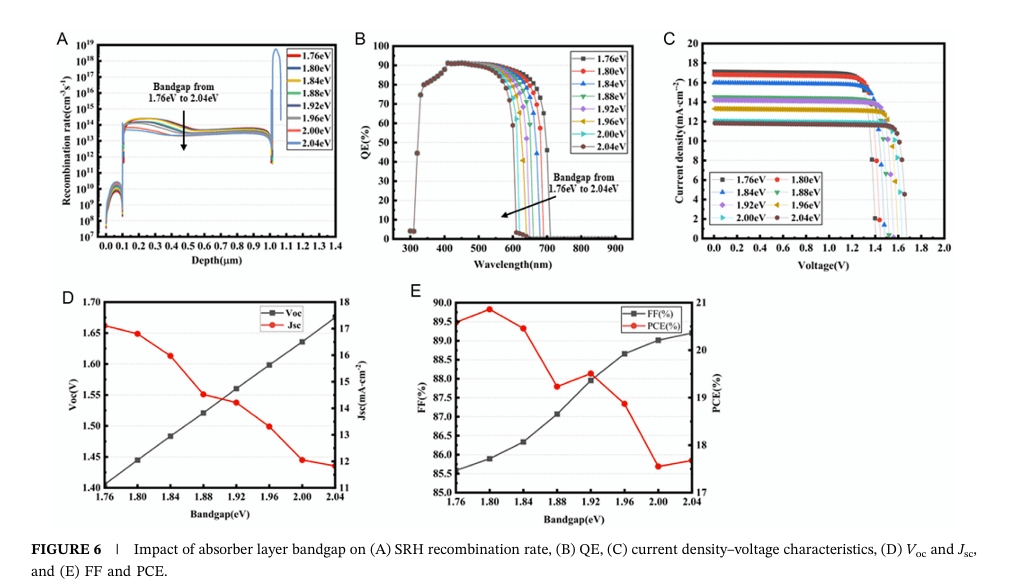

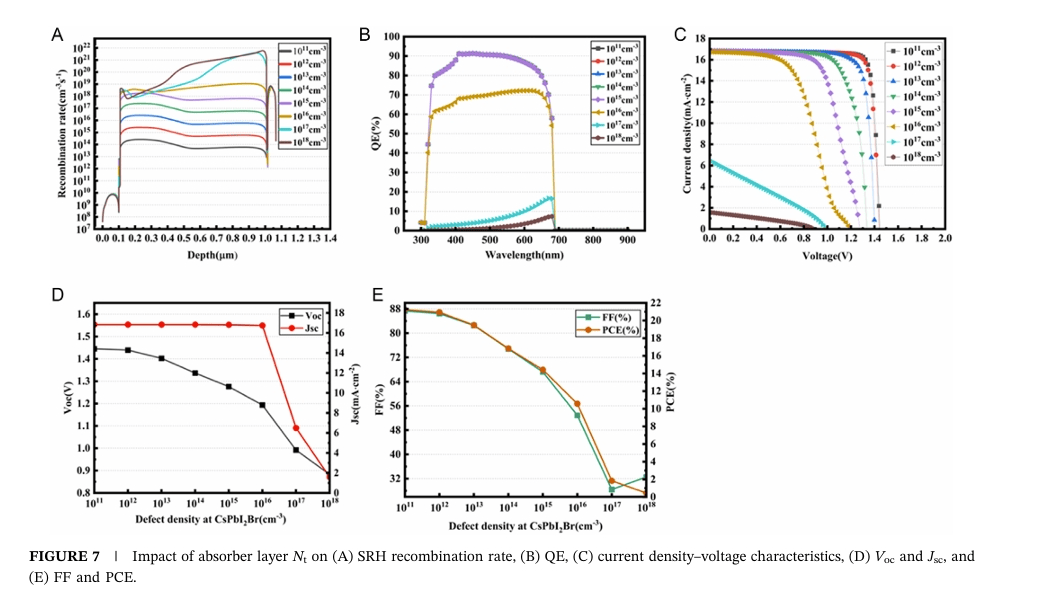

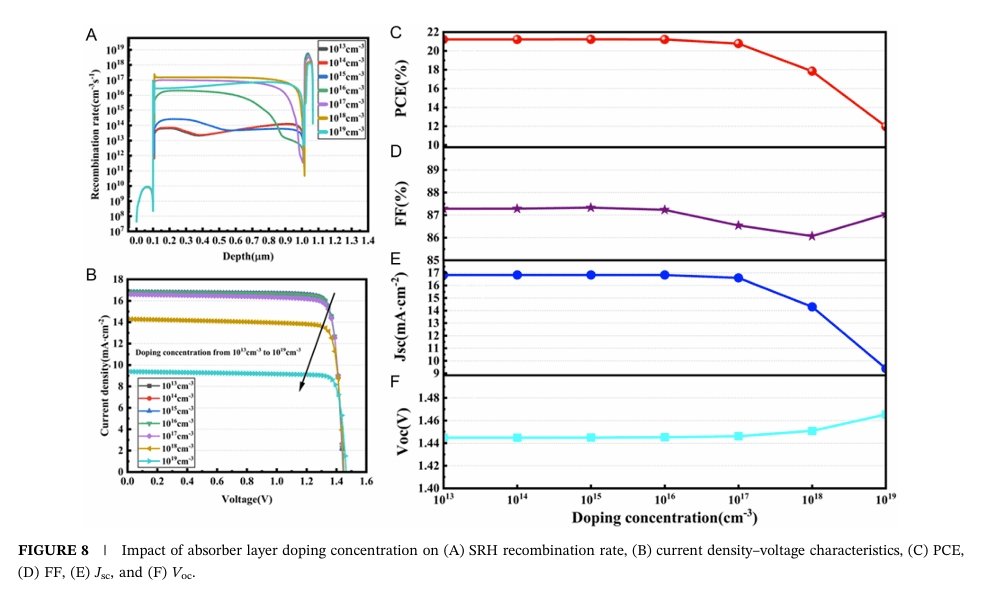

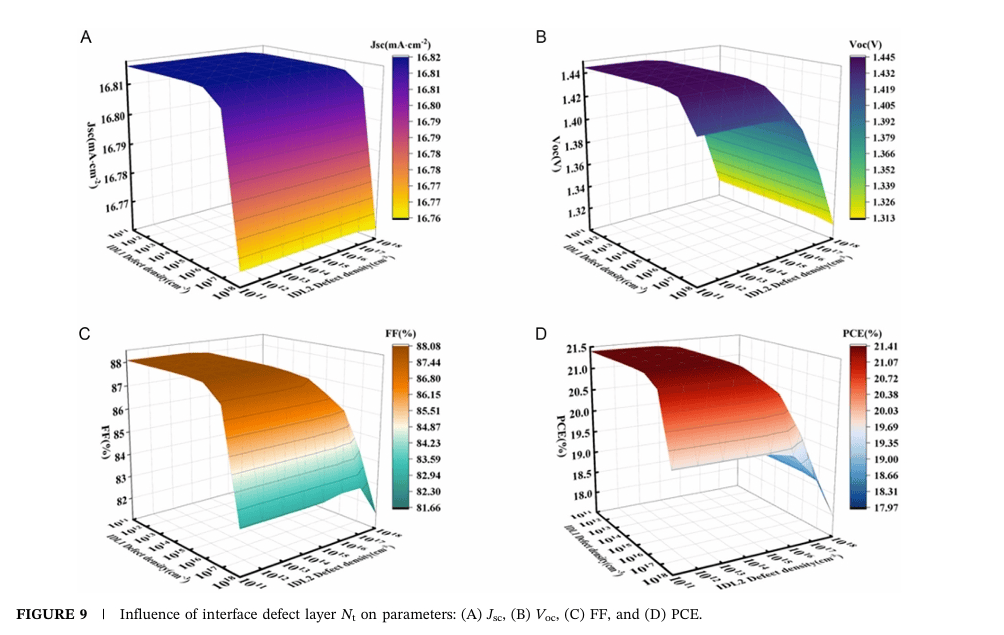

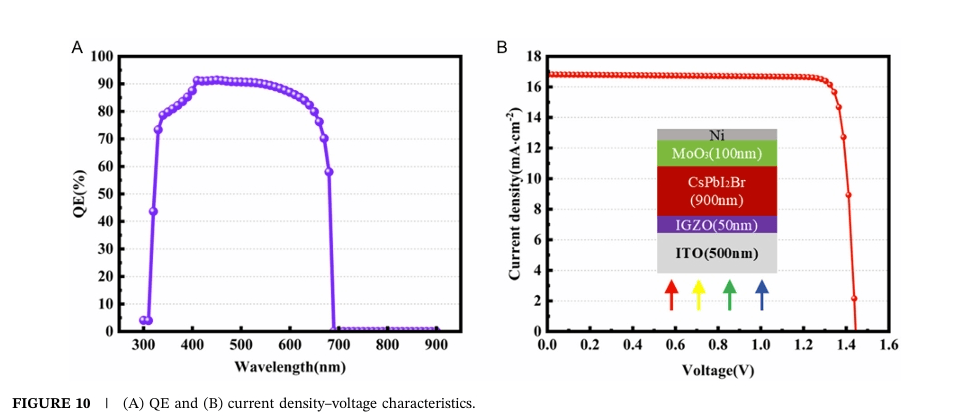

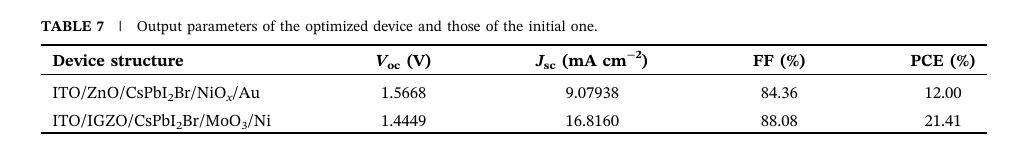

基于上述结构,团队进一步系统分析了吸光层厚度、带隙、缺陷密度(Nt)、掺杂浓度、界面陷阱态密度(Ntf)以及背接触层功函数等因素对器件光电性能的影响机制。经过全面优化,吸光层厚度、带隙、缺陷密度和掺杂浓度分别确定为900 nm、1.80 eV、10¹¹ cm⁻³和10¹⁵ cm⁻³。在研究电子传输层/吸光层和空穴传输层/吸光层界面的界面缺陷态密度(IDL)时发现,将其降低至10¹¹ cm⁻³可有效抑制复合反应,进而显著提升整体光电性能。经全方位优化后,基于CsPbI2Br的全无机钙钛矿太阳能电池的最高光电转换效率达到21.41%。

03

研究意义与未来展望

上述模拟结果不仅为深入理解基于CsPbI2Br的全无机钙钛矿太阳能电池的工作机制提供了重要依据,还为探寻性能提升途径指明了方向,同时也为后续的实验研究构建了坚实的理论框架。本研究确定的最佳器件结构为氧化铟锡(ITO)/IGZO(50 nm)/CsPbI2Br(900 nm)/MoO3(100 nm)/镍(Ni)。

未来工作中,杨旸教授与吕辉教授带领的团队将基于该优化结构制备并测试器件,以验证模拟结果的准确性,并进一步评估所提设计的实际可行性,为推动钙钛矿太阳能电池的商业化应用贡献专业智慧与强大力量。

文献信息

Numerical Optimization of All-Inorganic CsPbI2Br Perovskite Solar Cells

Shuihang Chen, Yanyi Hu, Youhua Han, Mingyang Gao, Hong Tian, Xianjin Gan, Hui Lv, Yang (Michael) Yang

评论