李绍荣amp;郭小伟最新Solar RRL:突破20%!能带-缺陷协同优化策略,助力sPbI₂Br钙钛矿电池

主要内容

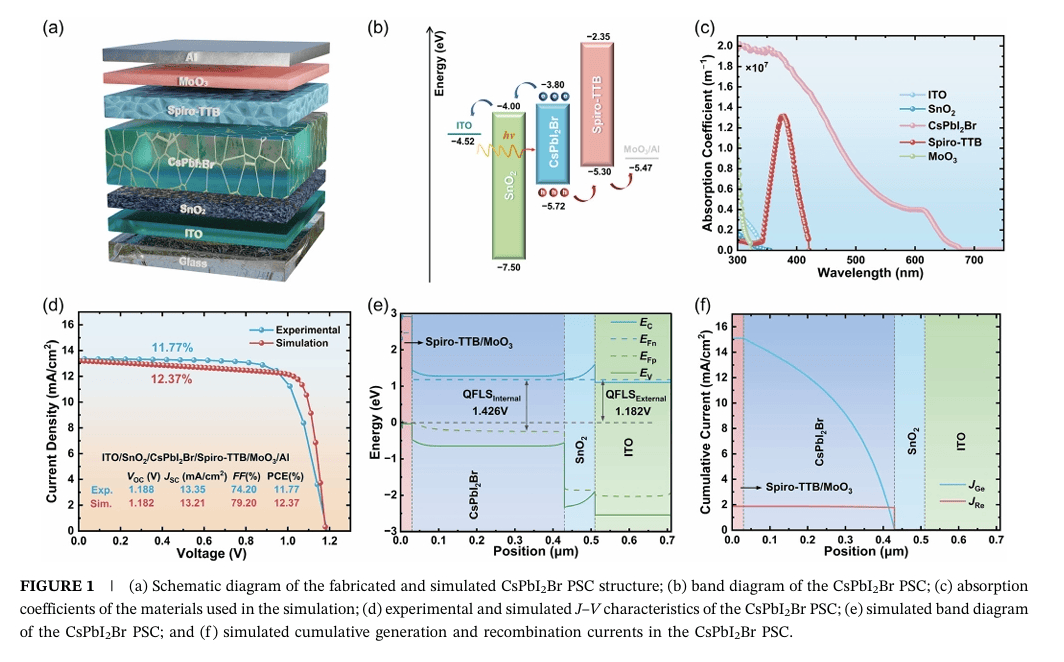

钙钛矿太阳能电池(PSCs)作为新一代光伏技术,因其高光电转换效率、低成本和可溶液加工等优势,受到了广泛关注。其中,CsPbI₂Br 作为一种全无机钙钛矿材料,凭借其出色的光热稳定性和适宜的带隙,在高效稳定钙钛矿太阳能电池领域展现出巨大的应用潜力。然而,在实际应用中,CsPbI₂Br 钙钛矿太阳能电池面临着界面处严重的能带失配以及较高的界面和体相缺陷密度等问题,这些问题严重限制了器件性能的提升,成为制约其大规模商业化应用的关键瓶颈。基于此,电子科技大学李绍荣研究员、郭小伟研究员和刘晓东副教授带领其团队展开深入研究,旨在通过协同优化能带排列和缺陷,突破 CsPbI₂Br 钙钛矿太阳能电池的性能限制。

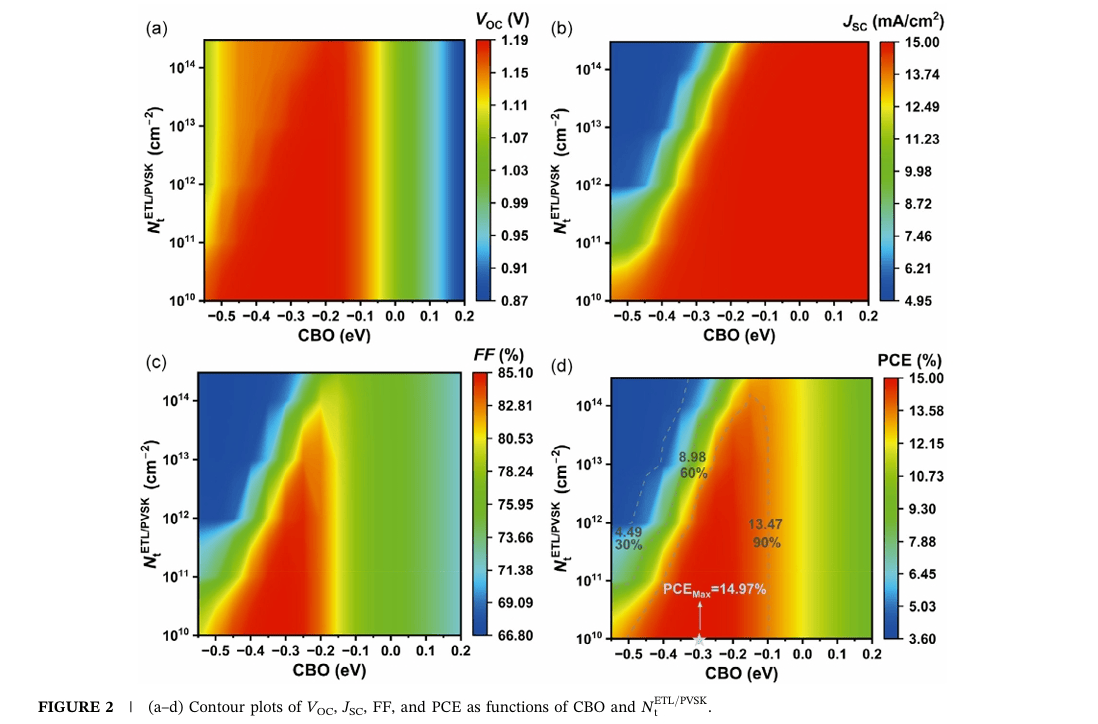

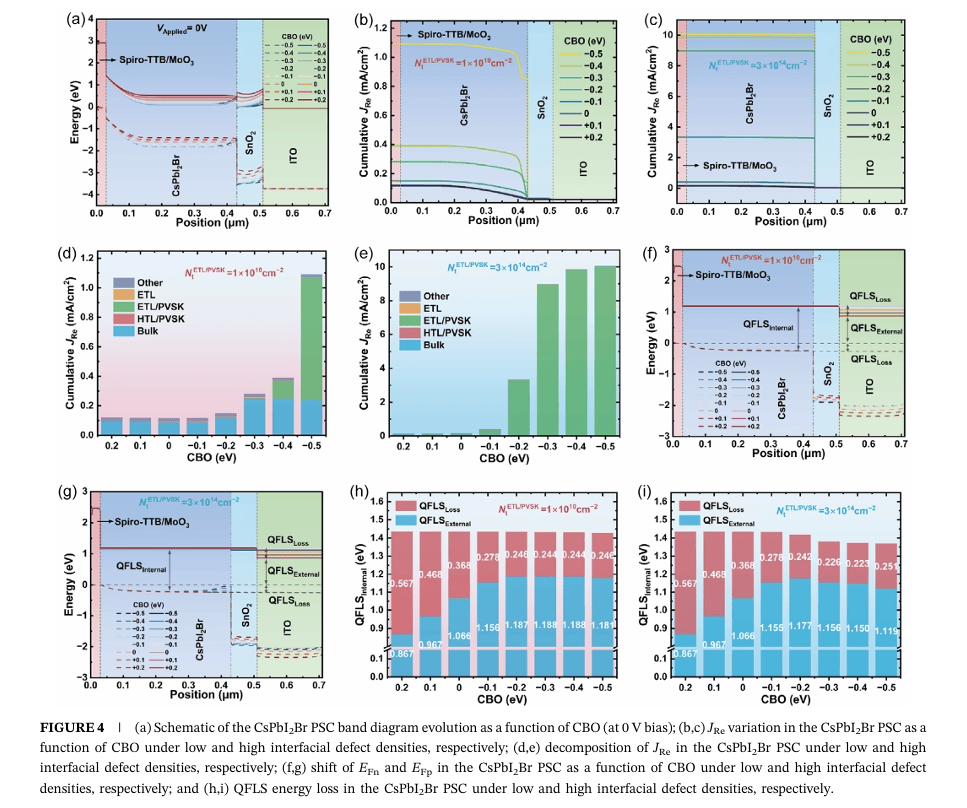

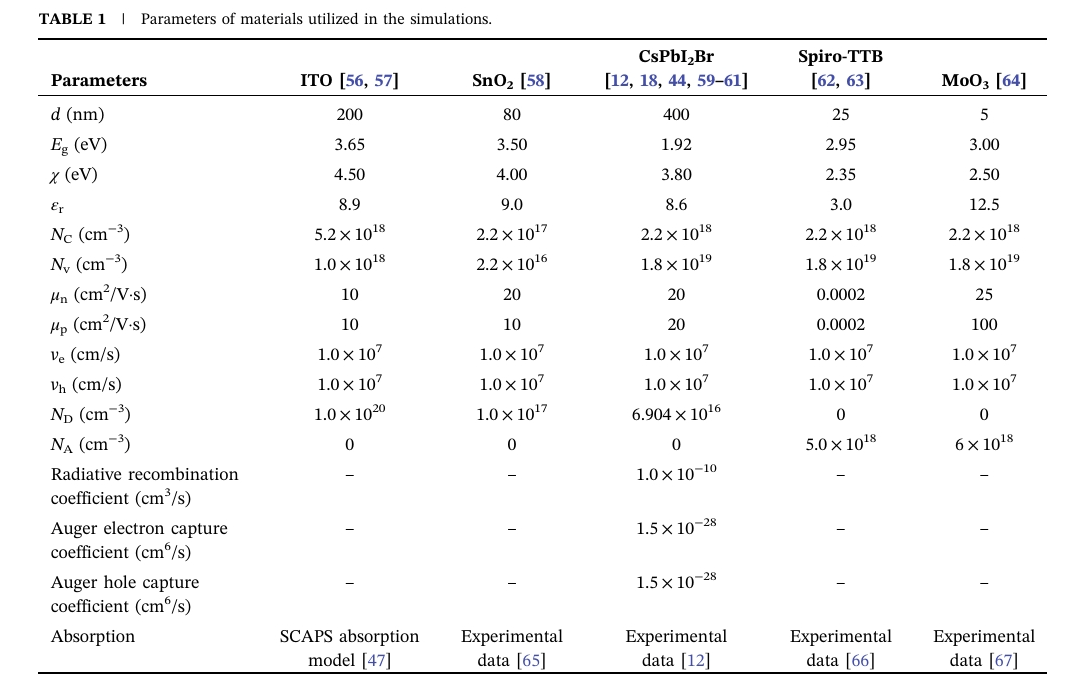

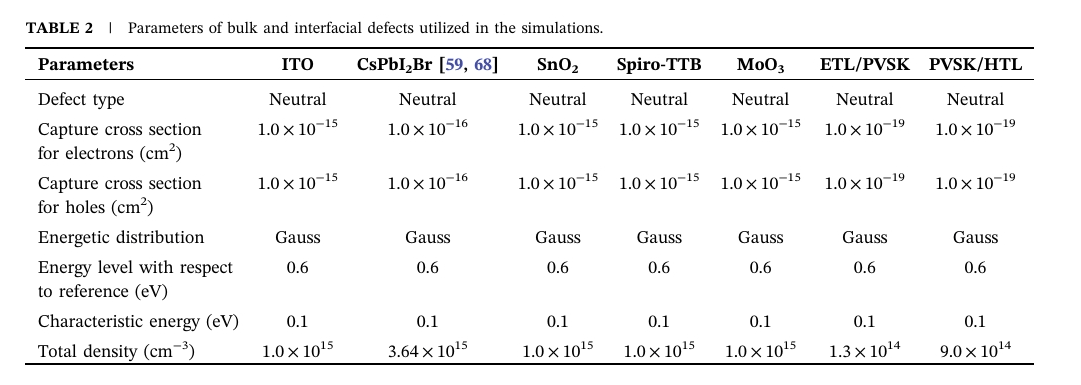

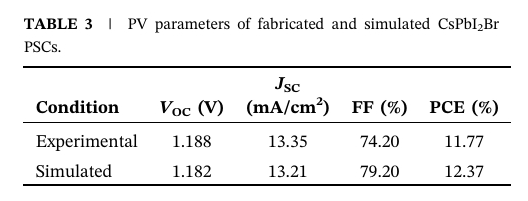

团队采用 SCAPS - 1D 软件对 CsPbI₂Br 钙钛矿太阳能电池进行建模,并制定了一套系统的协同优化策略。考虑到电子传输层/钙钛矿(ETL/PVSK)界面和钙钛矿/空穴传输层(PVSK/HTL)界面是载流子传输的关键通道,而体相缺陷会影响载流子的扩散和复合,因此优化过程依次展开。

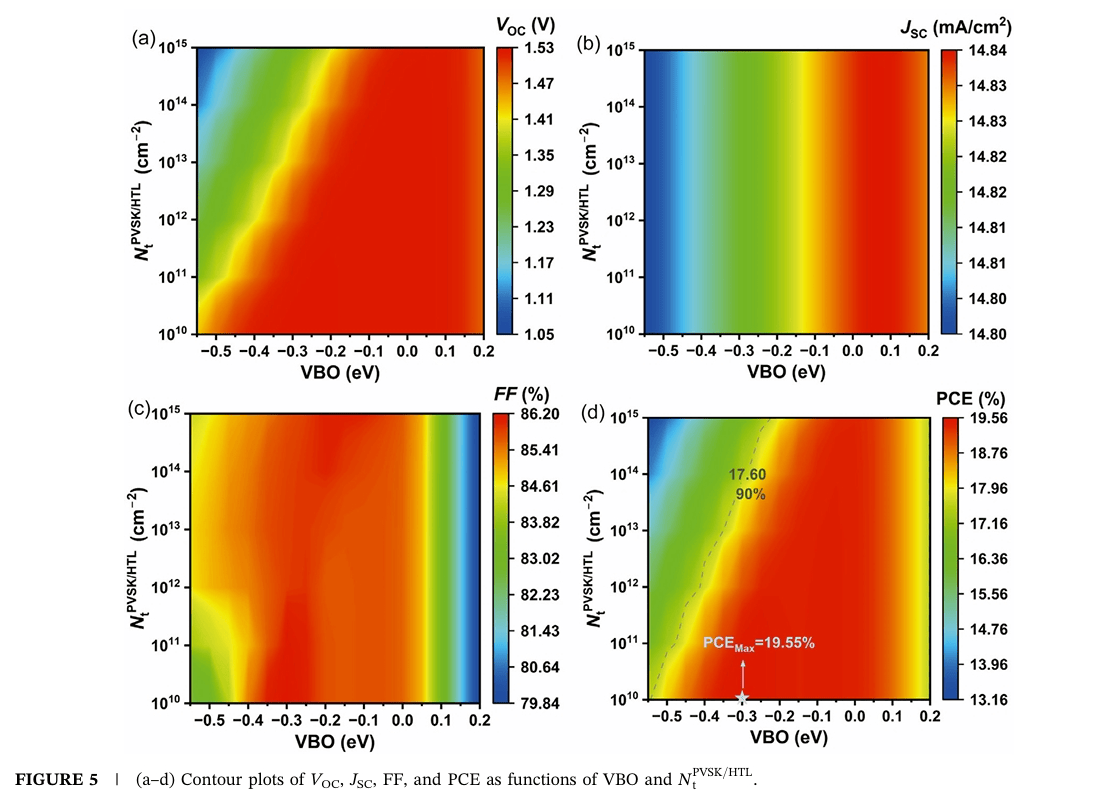

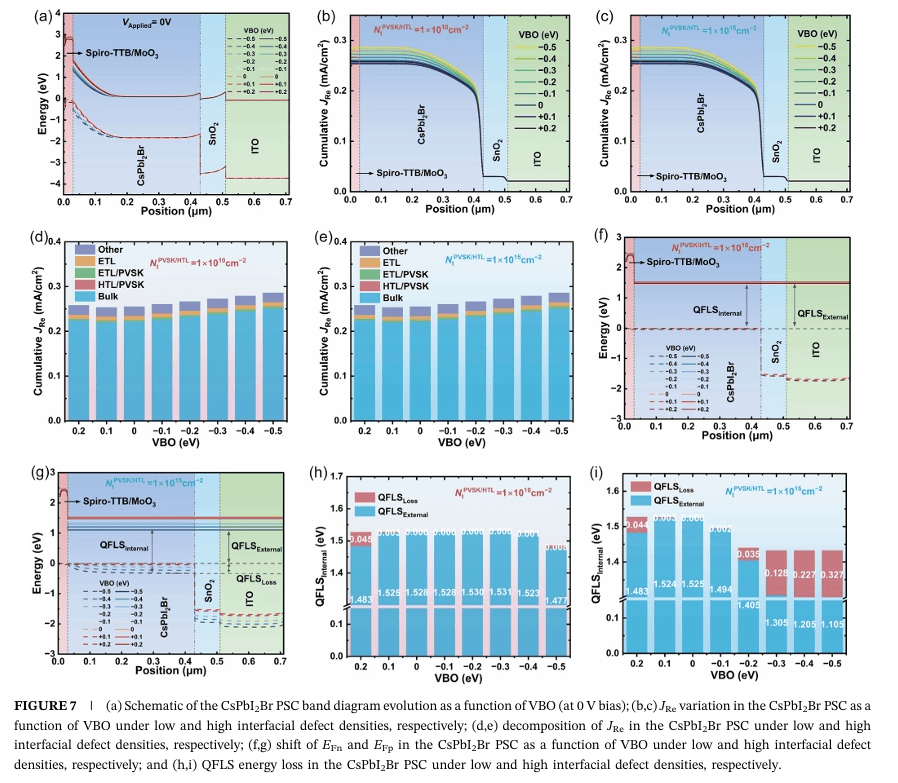

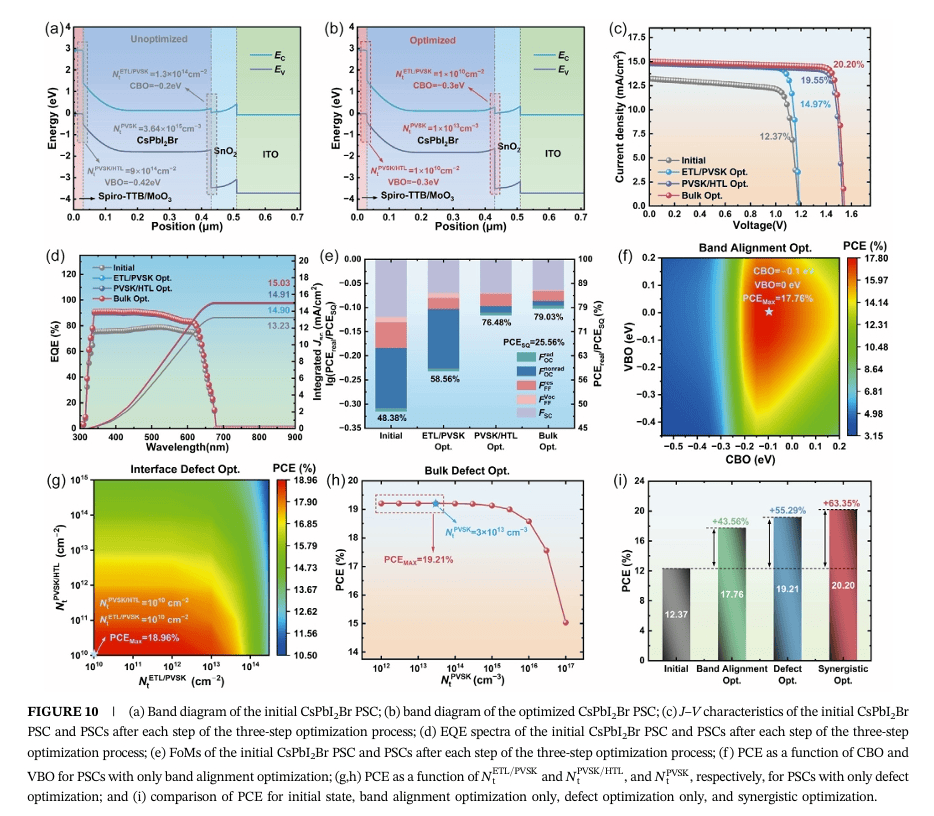

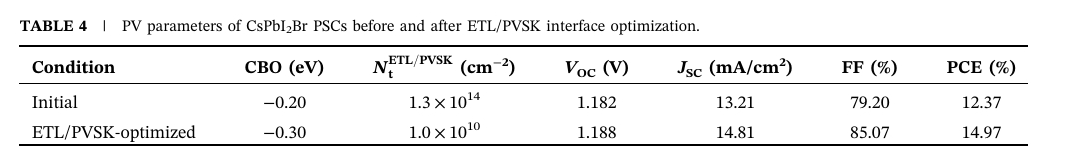

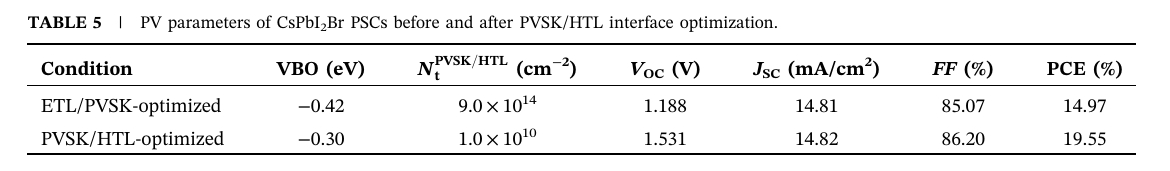

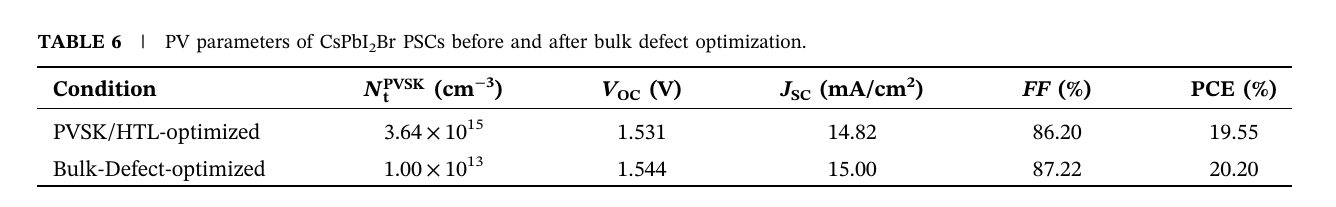

首先针对 ETL/PVSK 界面,通过调整材料参数和界面结构,优化能带排列,减少界面处的载流子复合;接着对 PVSK/HTL 界面进行类似优化,确保空穴能够高效传输;最后对 CsPbI₂Br 层内的体相缺陷进行钝化处理,降低载流子的非辐射复合损失。团队系统地对 ETL/PVSK 和 PVSK/HTL 界面进行优化后,再优化体相缺陷,旨在最大程度降低因缺陷和能带排列失配导致的性能损失,并确定两个界面的最佳能带偏移量。

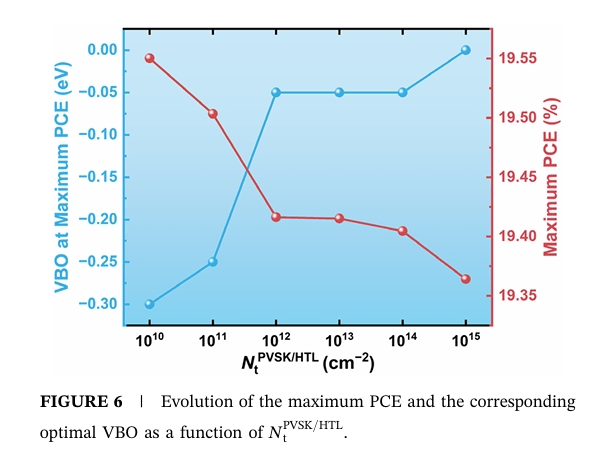

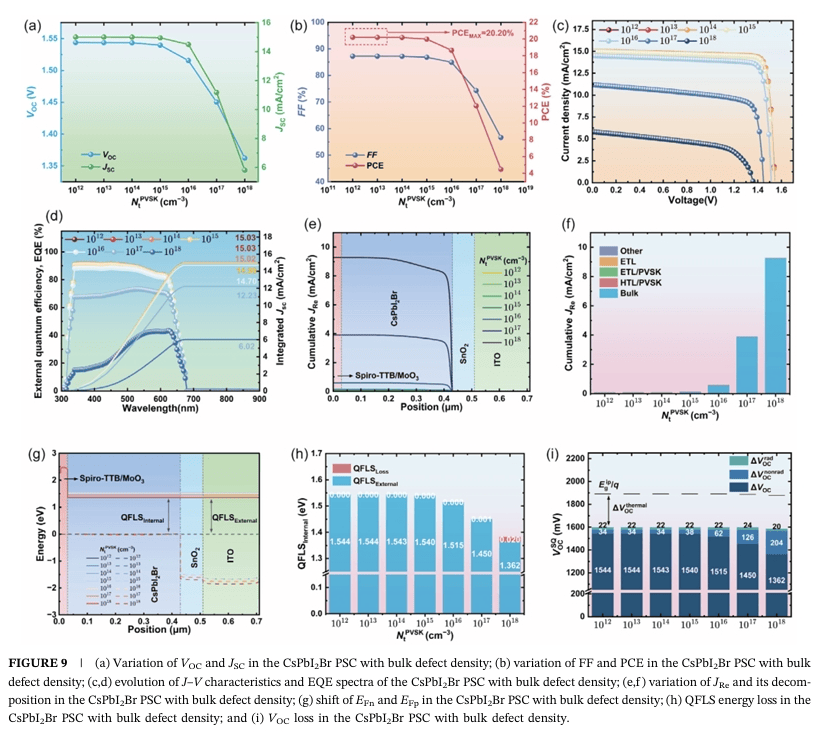

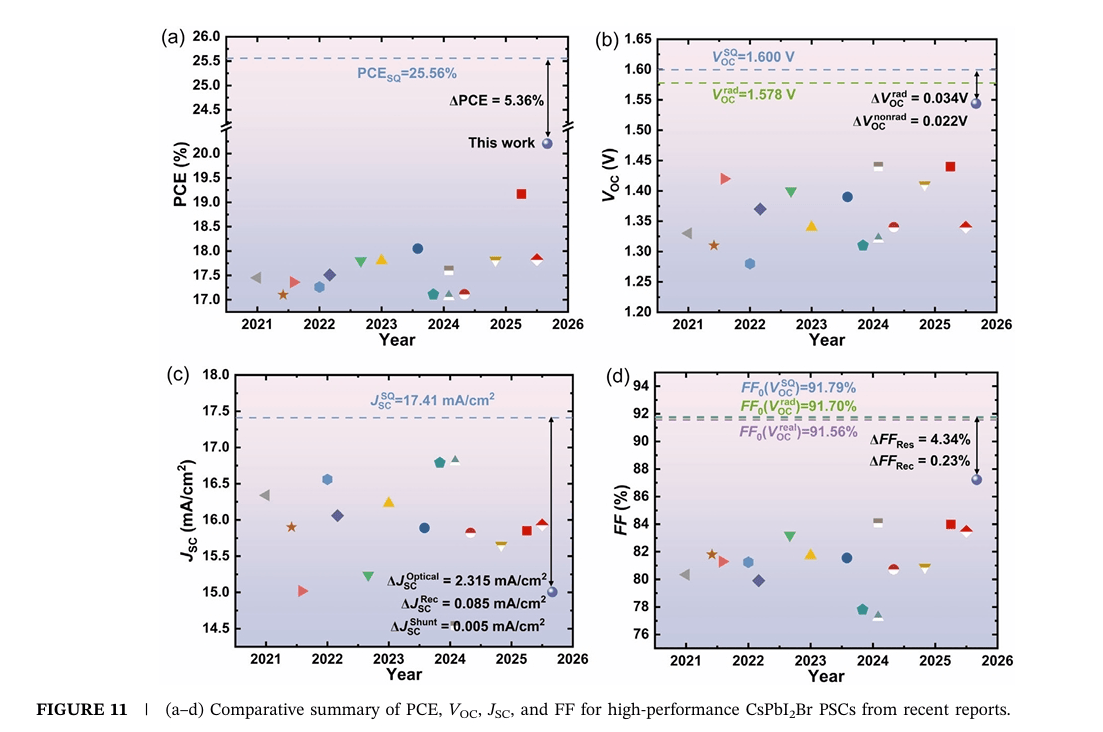

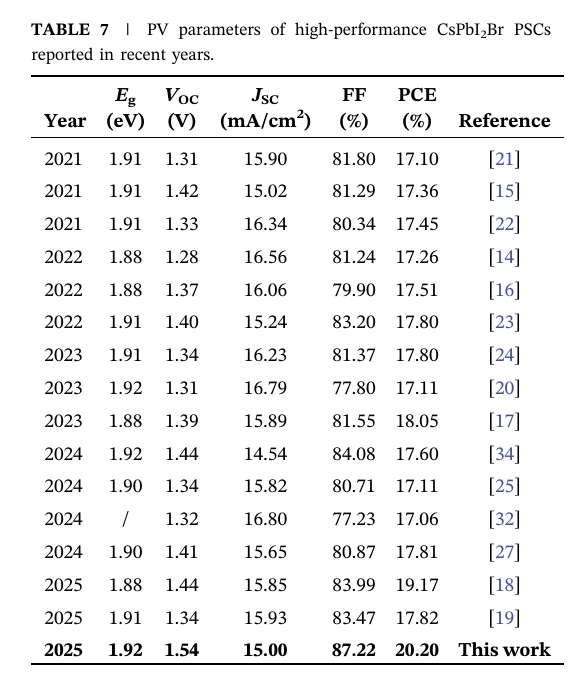

经过大量的模拟计算和参数优化,最终得到的最佳参数为:两个界面(ETL/PVSK 和 PVSK/HTL)的能带偏移量为 -0.3 eV,界面缺陷密度为 1.0×10¹⁰ cm⁻²,体相缺陷密度为 1.0×10¹³ cm⁻³。优化后的器件性能显著提升,实现了 1.544 V 的开路电压(Voc)、15.00 mA/cm²的短路电流密度(JSC)、87.22%的填充因子(FF)以及 20.20%的光电转换效率(PCE)。与初始器件(12.37%)相比,PCE 提升了约 63%。这一显著提升主要得益于能带排列的优化和缺陷密度的降低。优化后的能带排列减少了载流子在界面处的复合,使得更多的载流子能够参与到电流输出中,从而提高了短路电流密度;而降低的缺陷密度减少了载流子的非辐射复合,提高了开路电压和填充因子,最终实现了光电转换效率的大幅提升。

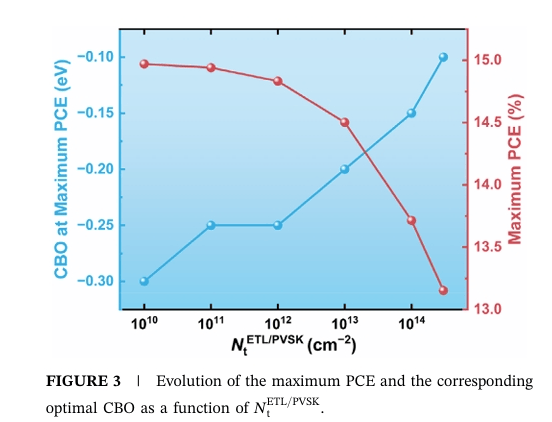

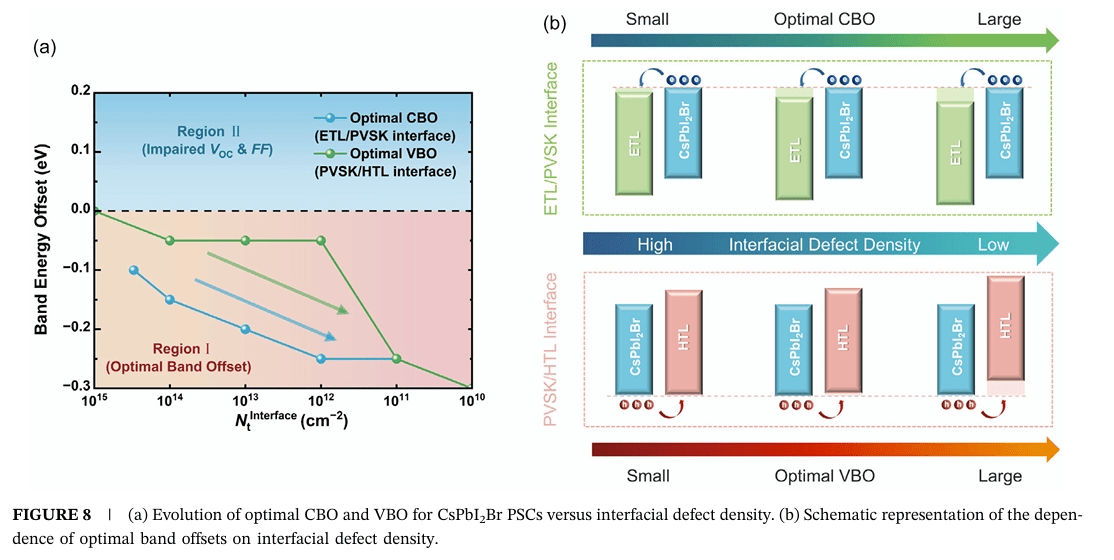

机理研究表明,团队发现能带偏移量与缺陷密度之间存在着密切的相互作用关系,对载流子的传输和复合有着重要影响。在低界面缺陷密度下,最佳能带偏移量变得更负。这是因为较负的能带偏移量有利于形成更有利的能带结构,促进载流子的提取,同时减少界面处的复合。而正的能带偏移量会阻碍载流子传输,导致准费米能级分裂(QFLS)损失,且 ETL/PVSK 界面对这种损失机制尤为敏感。这是因为 ETL 的主要作用是传输电子,正的能带偏移量会增加电子传输的势垒,使电子在界面处积累,从而引发更多的复合。

展开全文

至关重要的是,团队还发现,在高缺陷密度条件下,较大的负能带偏移量会放大界面缺陷的捕获效应。缺陷会捕获载流子,使其无法参与电流传输,而较大的负能带偏移量会进一步增强这种捕获作用,增加界面和体相复合。相反,在低缺陷密度条件下,较大的负偏移量仅引发极少的额外捕获,反而有助于高效载流子提取,从而降低界面或体相复合。因此,低缺陷密度下的最佳能带偏移量比高缺陷密度下所需的最佳偏移量更负。

总体而言,该团队的研究表明最佳能带偏移量取决于界面缺陷密度,为界面工程设计提供了宝贵见解。此外,研究结果强调,对能带排列和缺陷钝化进行协同优化对于充分释放 CsPbI₂Br 钙钛矿太阳能电池的潜力至关重要,为实现超过 20%的效率提供了理论指导,有望推动 CsPbI₂Br 钙钛矿太阳能电池向实际应用迈进。

文献信息

Synergistic Optimization of Band Alignment and Defects in CsPbI2Br Perovskite Solar Cells via SCAPS-1D Simulation: Achieving >20% Efficiency

Yizhou He, Yinuo Hou, Chi Zhang, Liming Jiang, Xiaowei Guo, Shaorong Li, Xiaodong Liu

评论